Nunca hubo un terreno más fértil que el de la niñez. Allí plantamos nuestras semillas y de ahí nace ese horizonte que ha de acompañarnos el resto de nuestras vidas. Lo escribió Thomas Tyron en esa espléndida novela «El Otro» y lo usé para encabezar mi premiada «Manuscrito de las bestias» (Barcanova, 2004).

Los niños han de tener sus sueños, porque en eso consiste la infancia, ¿no es cierto? La infancia es poco más que algunos breves veranos. Y después, el invierno, largo y frío de toda la vida.

Mi infancia fue muy feliz. Residir en un pequeño pueblo (Montbrió del Camp), como ya sabrá el lector, y después en una ciudad que no llegaba a los cien mil habitantes (Reus) te acomoda en pequeños mundos para que tu casa de muñecas, ( si la hubiera, o tomándola como esa mesa con platitos de cristal de buenos momentos y hermosas esperanzas) no se rompa al llegar a la edad adulta.

Pocos habitantes del siglo XX tuvimos esa infancia desdichada de Charles Dickens que trabajaba en una fábrica de betunes a los doce años, heredero de una revolución industrial que nada sabía de almas. Ni tampoco esa niñez de hambrunas y epidemias que, de haber nacido en África o en las zonas más paupérrimas de América latina, a uno le marcaba el cuerpo. Vivir en el viejo continente a finales del siglo XX no daba sobresaltos importantes.

Y he luchado toda mi vida para que las proféticas palabras de Tyron no se cumplieran en mí. Y la vida a pesar de sus altibajos y desdenes me he mantenido aferrado a Gloucester de Ricardo III cuando dice

Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York; y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepultadas en el hondo seno del océano. Ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas; nuestras melladas armas, colgadas e trofeos; nuestras amenazadoras llamadas al arma se han cambiado en alegres reuniones, nuestras temibles músicas de marcha, en danzas deliciosas. La guerra de hosco ceño ha alisado su arrugada frente; y ahora, en vez de cabalgar corceles armados para amedrentar las almas de los miedosos adversarios, hace ágiles cabriolas en el cuarto de una dama a la lasciva invitación de un laúd

Y también a ese soneto (VI) Then let not Winter’s ragged hand deface…con las manos ardientes

Que la mano rugosa del invierno

No te impida destilar tu estío;

Endulza algún cristal, atesorando

Tu belleza antes que se agoste.

Tiendo a buscar como Jaroslaf Seifert en sus bellas memorias «Toda la belleza del mundo» instantes que marcaron mi infancia y que ya han desfilado por las páginas de lo que ha de ser un día, un libro de memorias.

Sí, regreso a ese valle del arco iris que para mi es la infancia donde ya soñaba con ser Fred Astaire… (escuchen esa canción, por favor)

https://www.youtube.com/watch?v=F3RguJgp2PU

Aquí se produce un cambio de guión importante: no soñaba con ser Gabriel García Márquez o Camilo José Cela sino Fred Astaire, un bailarín de pies ligeros que respondía a la vida bailando sin cansancio y embelleciendo el mundo y al que yo seguía en las películas en tv y grababa en formato betacamp cuando pasaban sus películas.

Y en ese valle rescato, en una nueva mirada, algunos momentos quizás nada significativos para nadie pero que tienen su espacio…

Del Valle del Arco iris

Nuestro gato arisco, casi salvaje que dormitaba entre los pies de los comensales sentados entorno a una mesa en la casa de los abuelos en donde mi padre había colocado una lámpara de pantalla roja que nos calentaba. Un gato que al cruzar la Calle Mayor aplastó un coche…

El litro de leche que recogía en la oficina de la granja apenas a cinco casas de la nuestra con una lechera metálica. Y como un día, en un mal traspiés, derramé sobre la acera como rastros de la muerte de Blancanieves de sangre blanca y lechosa.

A mi padre, llegada la semana santa, que colocaba la batería del automóvil, en el Sagrado Sepulcro, uno de los pasos de Semana Santa regalo de un tío suyo y al que nosotros en hilera silente custodiábamos en las procesiones de viernes santo recorriendo las escasas calles de Montbrió.

Primera Comunión

Sufrir la hepatitis en cama después de acometer alegremente esa recomendación bíblica de «visitar a los enfermos» y hacerlo con mi primo Mingo Gil y pillarla yo también, poco antes de la primera comunión. En las prácticas preliminares llamadas catequesis hubo un día en que tuvimos que confesar nuestros crueles pecados de infancia. Yo tuve que preguntar a mi abuela Teresa qué tenía que confesarme porqué no hallaba nada en mi que necesitara el perdón de la Iglesia. Ella me respondió con un clixé o una frase hecha que creo que repetí -por falta de contenido- por bastante tiempo: «no crec al pare i a la mare» (no obedezco a mi padre y a mi madre) lo que puedo jurar ante todos los Dioses del mundo que no era cierto. Pero ni había que mentir, ni había que exagerar, ni había que imaginar, así que soltaba esa frase y se me perdonaba sin discusión como si el hecho de no obedecer a los padres fuera un tema fundamentalmente genético y de raiz bíblica.

En 1969 qué necesidad había de que un niño aún con dientes de leche confesara sus faltas si en nuestro valle del arco iris no había maldad ni engaños, ni robos o torturas a pajaritos que confesar. Que crueles las instituciones religiosas que nos piden que manchemos nuestras manos de culpabilidad cuando ni conocemos el significado de la palabra apenas oteamos el horizonte. Con el bautizo se nos lava nuestro pecado original -esta es gorda- y se nos pide, que trás la comunión primera, asistamos regularmente a la confesión los futuros criminales del mundo. Quizás un buen profesor de religión podría responderme con exactitud el por qué. Pero ya escucho al sabio Jesús Gallegos que me diría que el sacramento de la confesión no es para discutir y compensar tu arrepentimiento sino que sirve de consulta, de charla amigable ante la que tampoco uno tiene que estar arrodillado -otro símbolo de arrepentimiento- para aquellas dudas humanas o de fe que uno pueda arrastrar. Y se lo aceptaría.

Y otro dato: lo divertido que debía resultar ver a mi hermano Josep Maria entrenándose para confesar en esas prácticas: puestos en fila esperábamos arrodillarnos frente al sacerdote, sentado en la caja de madera y visible de todos ( reafirmo; de frente y no por los laterales) cuando a mi hermano le entró un ataque de risa por el que fue expulsado por Mossen Marcelino y obligado a recomenzar la fila como quien, en el supermercado ha olvidado algo -la seriedad- y tiene que ir a buscarla para regresar de nuevo… Y esa primera comunión vestido con un traje que me escocía y al que tuvieron que forrar en tela su interior para evitar que andara como un chimpancé…

Pero si alguno de los recuerdos se aferran a mi con mayor pureza y hermosura era cuando llegaba la segunda pascua -la florida y la granada- y nos íbamos en peregrinación la gente de los pueblos del Baix Camp al monasterio de Montserrat cuatro días. El tañido de las campanas de Montserrat, solemnes, intensas, como llegadas de cuentos majestuosos de infancias ya perdidas resuenan en mí acompasadamente, mecen mis recuerdos hasta convertirlos en una canción que dejo para el próximo post.

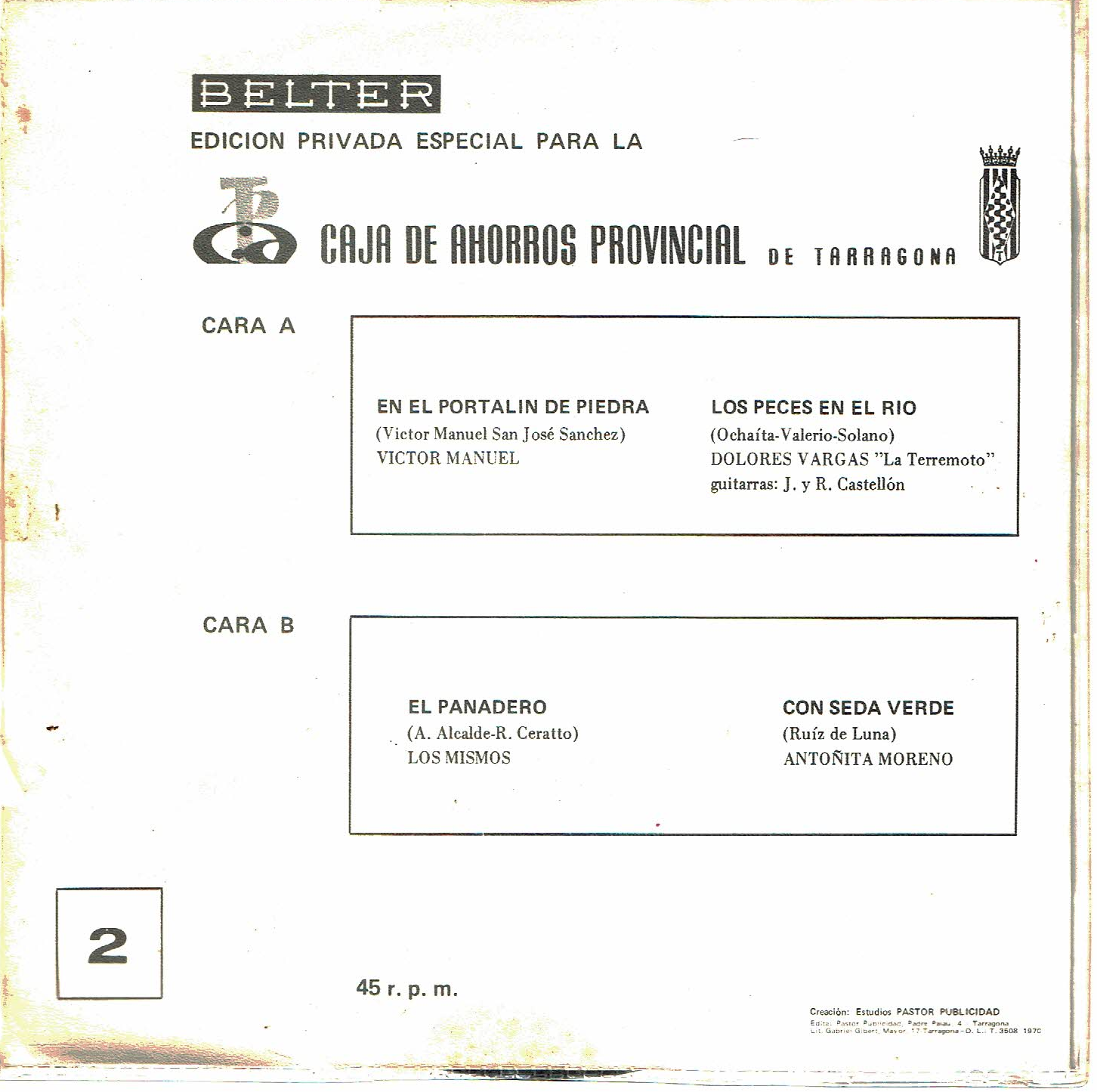

Volver a la infancia, una y otra vez més. Mientras escribo esta reseña nostágica pongo en mi tocadiscos un disco de 1970. Ese era otro momento especial: la Caja de Ahorros provincial de Tarragona regalaba en Navidad por una imposición de 25 pesetas un disco de 45 rpm de villancicos. Para Sant Jordi, un libro. Creo que nunca agradeceré lo suficiente a una entidad bancaria ese detalle. Esas canciones me han acompañado toda mi vida llegada la Navidad. Escuchar a Victor Manuel en su portalín de piedra estaba María y José -lo hago ahora- resulta un estallido emotivo y de felicidad súbita incontestable.

https://www.youtube.com/watch?v=6qK0OtUx5Hg

Sí, lo aclaran los neurólogos y los creadores volver al baúl de la niñez, refugiarnos en ese tiempo tan feliz nos envuelve de emociones, nos permite recuperar esa inocencia y ese campo labrado de ideas que muchos parecen ya haber abandonado: sí, la infancia es, mayoritariamente, ese cajón de tesoros donde al abrirlo se diluyen los problemas y afloran los recuerdos y al que hay que acudir, una y otra vez, como esa isla misteriosa donde corre la vida. Y a la que acudo yo, con lágrimas en los ojos, por la inmensa fortuna que tuve de nacer donde nací, de tener a quienes tuve, por mis maestros espléndidos, de que me faltara lo que me faltara -odiosas tecnologías- y de correr libre y sano por un mundo que ya es la tarjeta postal que siempre me mando y que llega siempre tantos años después.

Tens raó papa. Hem d’estar agraïts pet la nostra infantesa.

Molt bo l’article.