14. Tarántula, la adivina

Para Pedro, que algunas horas antes había estado jugando con sus amigos en mitad de la calle, que poco después estaba sentado ante una mesa bien puesta con todo tipo de comidas, dentro de una casa arropado por el calor de risas y abrazos… aquel mundo subterráneo se le hacía cada vez más inhóspito. En aquel momento descendían por pasadizos cuyos muros estaban llenos de tumbas abiertas, cuerpos yacentes y donde había filas de cráneos que parecía que les miraban.

–Son tumbas de hace dos milenios, Pedro. Están muertos y re-muertos. No te asustes, pequeñajo –le dijo el abuelo Calavera, cogiéndolo de la mano.

Todo sea por ayudar al abuelo. Él, en vida, siempre le había dicho a su nieto que tenía que ayudar a los demás, que no les faltase de nada y, que si podía, debía hacerlos felices. Y eso es lo que estaba haciendo, sino, ya se habría vuelto para casa. Se alejaban, poco a poco, de los escalones de piedra por los que habían bajado y por los que podría subir, volver a su cama de cálidos y perfumados edredones, y la habitación llena de juguetes.

Ir a ver a una adivina llamada Tarántula se le hacía muy cuesta arriba. Cuando al pueblo venía un circo y anunciaba su espectáculo por la comarca, siempre iba gente de lo más extraña. En dos ocasiones, dos viejas parlanchinas se le habían acercado ofreciéndole leerle las rayas de la mano en búsqueda de buenaventura. ¡Si el no llevaba dinero! Las mujeres le lanzaron una maldición, y él volvió a casa llorando como una magdalena.

Tuvieron que bajar dos pisos más, mientras se cruzaban con muertos de todo tipo, que iban de aquí para allá y de allá para aquí. Finalmente, y siguiendo la memoria de Kim de la India, acabaron delante de una puerta donde ponía, escrito en sangre: «Tarántula. Adivina, Maestra de los saberes ocultos. Curandera, Boticaria, Chamán, Pedagoga familiar, Psicóloga en horario convenido, Dentista». Y así, hasta veinticuatro títulos más.

Tocaron a la puerta. El abuelo se repasó el bigote; Kim, su turbante; Ken castañeó los dientes estirándoselos y Pedro, por hacer algo, se escondió todavía más en su traje de capuchino con aquella peste a tabaco que le mareaba.

–¿Quién es? Está abierto –se quejaron al otro lado.

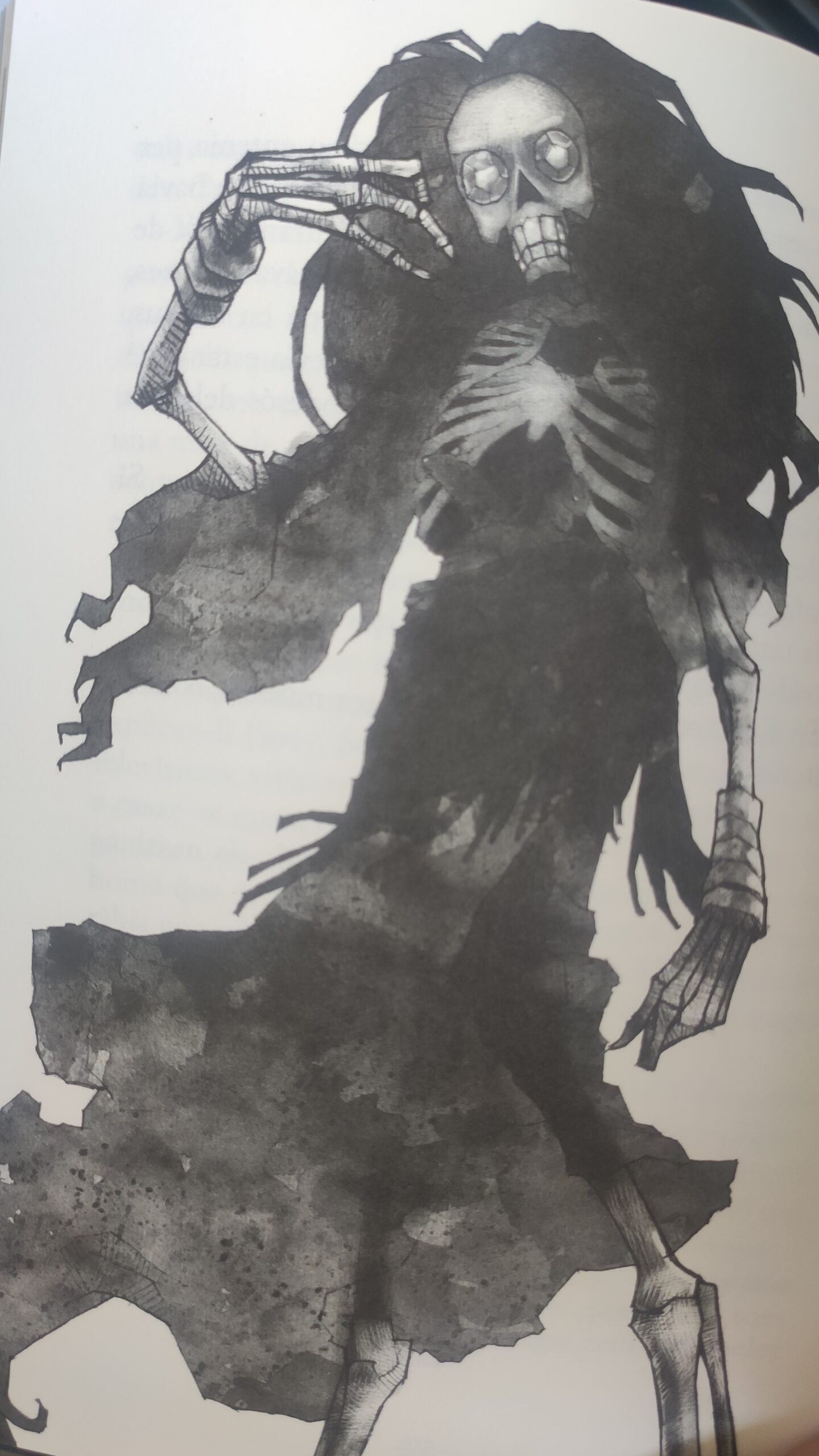

El interior estaba lleno de antorchas sujetadas a los muros con unas manos y brazos disecados. Del techo colgaban lámparas repletas de telas de araña. El suelo estaba lleno de candelabros, velas y cirios; a los muros había gárgolas de piedra, figuras de cera derretida y huesos combinados de tal manera que daban vida a las pesadillas más espeluznantes. El fondo estaba lleno de armarios con vitrinas repletas de frascos con reptiles que flotaban en un líquido espeso; de pies y manos humanas; de dientes, de cabelleras que parecían medusas; de ojos que miraban fijamente al visitante. Sobre la mesa brillaba una calavera, con una lámpara en su interior rodeada de pilas de libros viejos entre los que se paseaba un lagarto vivo que tenía un punzón atado a la cola. Detrás de la mesa, Pedro se encontró con el ser más horripilante que jamás había visto: el esqueleto era mucho más alto que Ken, y al ponerse de pie entendió por qué. Caminaba sobre dos tibias colocadas una encima de la otra, cosa que la estiraba enormemente. Tenía dos juegos de costillas y, al costillar superior, hacía nido un cuervo negro vivo. Al inferior, dos ratas de cloaca que movían los bigotes y, a lo largo de los brazos, la adivina llevaba dos húmeros más a un lado y a otro. Por encima de los huesos paseaba un escorpión negro. En los ojos tenía dos esmeraldas resplandecientes y todos sus dientes eran de oro. Llevaba una peluca de cabellos grises y pegajosos donde morían atrapadas moscas, mosquitos, y todo bicho que volase. «Parece una araña dispuesta a devorarnos», pensó Pedro. ¡Mejor no hacerla enfadar!

–No tenéis hora… ¿qué queréis? ¡¿No sabéis que tengo mucho trabajo?! –les gritó–. Está a punto de llegar el alcalde de la ciudad. Marchaos, ¡o llamaré a la guardia!

–Es un caso urgente. Le pagaremos bien.

Entonces Kim hizo sonar algo desde dentro de su pelvis. Y todos vimos, quizá por primera vez, que llevaba ahí una bolsa con dinero.

–¡Es un placer! Nunca me había visitado un esqueleto con la bolsa atada a la cintura. ¡Eso me recuerda a La Carta de la Muerte! –gritó entusiasmada la adivina–. Mi carta secreta número trece cobra vida–. Y dicho eso, removió unas cartas que sacó de un cajón y sacó una. La mostró a los otros, triunfante.

En efecto, bajo el número trece –los huesos de Ken comenzaron a temblar–, había el dibujo de un esqueleto que segaba con una hoz las cabezas que yacían en el suelo. Y, de su pelvis, ¡colgaba un saquito!

0 comentarios