6. La vida de los muertos, una nueva teoría

–¿Es que acaso cuando se va la luz en casa necesitas una vela o una cerilla para encontrar tu habitación? ¡Seguro que sabrías llegar a oscuras! ¿Es que acaso no te estudias cada noche la tabla de multiplicar para no olvidarla? A fuerza de repetir las cosas, de recorrer el mismo camino, se nos queda grabado en la memoria. Podrías escribir a oscuras en un folio en blanco, saber que tu madre está en casa por el olor de su perfume y recordar el nombre de tus compañeros y de tus profesores del colegio habiéndolos escuchado un par o dos de veces. Así que, los que estamos aquí, de tantos años viviendo vemos sin ojos, oímos sin orejas y hasta somos capaces de acariciar a alguien y sentir la misma emoción en nuestras huellas dactilares –que ya no tenemos…

–Está escrito –le interrumpió otra de las calaveras, que puso amigablemente los huesos de la mano en la espalda del niño–. «Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan y los muertos, resucitan». ¿Tan difícil es de entender?

Se había girado para ver quién hablaba cuando notó que alguien le despeinaba. Sin darse cuenta, su abuelo, un manojo de huesos cubiertos por un traje y unos zapatos que le quedaban grandes, le estaba acariciando.

Dio un salto atrás.

–¿Lo entiendes, «Pedro sin miedo»?

El chico dijo que sí. Notó unos golpecillos en la espalda que los esqueletos le hacían en señal de aprobación. Entonces, abrió la mochila y puso la caja de barquillos, la botella de vino y el turrón de chocolate con almendras en las huesudas manos del esqueleto.

–Feliz Navidad –añadió Pedro.

–Feliz Navidad, pequeñajo.

–¿Qué es esto? –preguntó una de los esqueletos cogiendo los barquillos–. ¿Son puros habanos? ¡Aléjalos de mí! El tabaco me quitó la vida, ¡y no dejaré que me quite la muerte también!

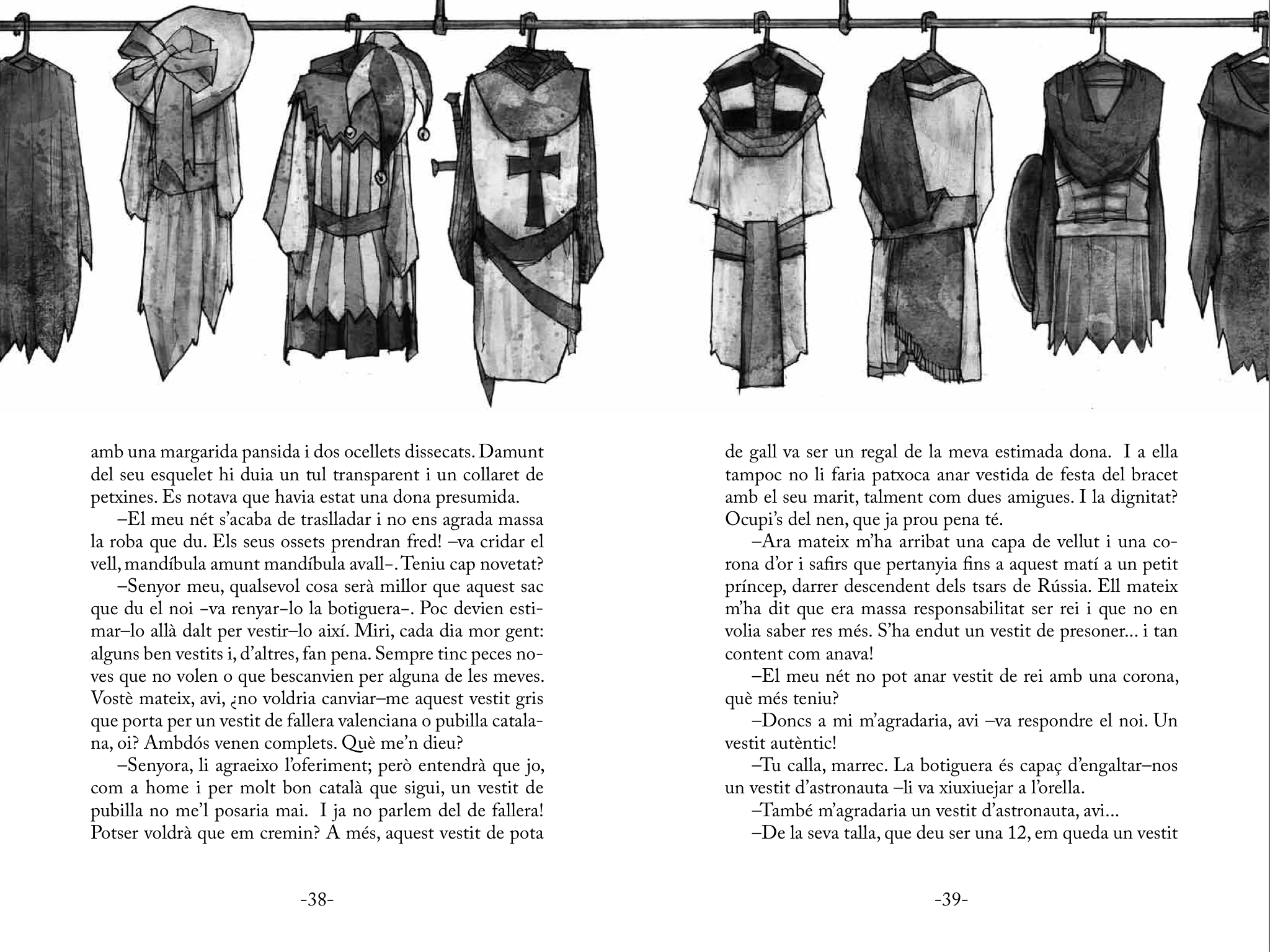

7. Un cuento que no es un cuento, y un traje que no es un traje

Un esqueleto jorobado acercó una silla al viejo, haciéndole un gesto para que se sentase.

–¡Gracias, criatura! Todavía me sigue gustando la samfaina de tu madre y el pavo relleno de pasas, piñones y dátiles, ¡Oh, y ese turrón de chocolate con almendras! Pero mira, aun teniendo dientes, ¡no puedo comérmelo! Aquí abajo no necesitamos nada de alimento: más allá de la garganta –que no tenemos– acabaría resbalando entre nuestros huesos. Pero si tú tienes hambre, dale un bocado. Come, come, ¡qué has de hacerte mayor!

El niño agarró el turrón y le pegó un buen mordisco. No se sentía del todo seguro. Pero mientras masticaba no le hacía falta pensar.

Allá abajo, al resguardo de las antorchas no hacía nada de frío. Pedro decidió desbotonarse su abrigo azul marino. Debajo llevaba un pullover grueso, también azul, del cual sobresalía el cuello de la camisa.

Su padre le sermoneaba cada dos por tres que era necesario sacarle partido a todo en esta vida. El profesor de naturales le habría dicho que aquella era una lección de anatomía valiosísima, que intentase nombrar los doscientos seis huesos del cuerpo humano, que a saber cuándo volvería a ver un esqueleto vivito y coleando… ¡A estudiar! Maxilar superior e inferior, vértebras cervicales, costillas, esternón, vértebras lumbares, húmeros, cúbito y radio, pelvis, fémures, tibia y peroné, y… Pedro no estaba para lecciones: ¡El profesor de naturales habría salido por patas de allí!

–¿Y cómo es que no tienes nariz, ni mofletes, ni pelo, ni manos o pies? ¡Estás en los huesos, abuelo!

–Verás, al nacer nos dan a todos un traje de piel que nos protege del frío y del calor. Pero solo nos dan uno; sea largo o corto, grueso o delgado, más bonito o menos.

–La gente cuida mucho su traje, pero se despreocupa del interior –gruñó aquel esqueleto pequeño, rechoncho y paticorto mientras se ponía un turbante en la cabeza.

–Déjame acabar, Kim, que estoy explicando al niño. Cuando morí y me enterraron, de repente, empecé a escuchar juerga. ¿Estaba muerto, o dormía? Alguien empezó a dar golpes en la madera del ataúd, mientras otro me decía: «Venga, dormilón, levanta o tendremos que sacarte». Te lo creas o no –no es ningún cuento esto– empujé la tapa: tenía quince esqueletos delante de mí que me levantaron vitoreándome y haciéndome volar por encima de sus cabezas. Me pusieron de pie y, mientras me quitaban el polvo del traje, me saludaron uno por uno.

–Pata de gallo auténtico, ¡tejido inglés de primera! Ya no se ven de estos –interrumpió uno que acababa de ponerse una venda negra sobre el ojo izquierdo.

–James O’Brien, viejo pirata, no me interrumpas: ¡a ti te pirra la ropa buena!

Pedro se fijó entonces en que aquel esqueleto tenía también una pata de palo atada al hueso y que, al caminar, sonaba como un pequeño ejército.

–Y después me llevaron a las duchas –continuó el viejo–. Mira, es muy feo perder un día una oreja, otro día la nariz, ahora la rodilla y encontrarte la melena en la almohada. Todos los trajes, a la larga, acaban estropeándose. El cuerpo se va deshaciendo y eso nunca es bonito de ver.

–Hay una viuda rica que da impresión –le interrumpió otro–. Va arrastrando la piel por el suelo como si fuera un vestido de novia. Y ella, que dice que no piensa pasar por las duchas. Si notas que el mal olor se está acercando, ¡vete corriendo!

–¡Bartomeu! ¿Me dejaréis acabar esta historia?

Se hizo el silencio.

–¡Pues resulta que lo tienen todo pensado! Una buena ducha a presión y quedas como nuevo. Por eso, lo único que sigue siendo nuestro, aquí abajo, es lo único que se nos dio desde el principio: el esqueleto. ¿Lo entiendes, Pedro?

Dijo que sí. Pero no estaba seguro.

–Y ahora que estamos en familia, te presentaré a mis amigos –dijo el abuelo Miguel–. Deberías volver a casa a las siete, antes de que salga el sol y se den cuenta de que no estás. Después haremos planes. ¿No querrás irte sin conocer antes la ciudad, verdad? Y, quizás, si no tienes miedo, podrías echarme una mano…

0 comentarios